Abramowicz

Por motivos laborales, el año pasado me vi obligado a redescubrir, enfrentar, aceptar y finalmente superar mi miedo a volar. Tuve, esparcidos en los meses, veinte vuelos de distinta duración y trepado en aviones de diversa envergadura. Algunos despegaron y aterrizaron en el aeropuerto de Rionegro, otros temblaron y se agitaron al salir y al entrar del aeropuerto de Medellín (motivo extra para volver a considerar convertirlo en una extensión de la liga de boxeo vecina).

En el proceso de subir al avión, andar por el pasillo, sentarme y aguardar apliqué la combinación de todas las formas de lucha: medité desde antes del despegue hasta después del aterrizaje, respiré aceites esenciales mezcla de lavanda y otros tranquilizantes, repasé mentalmente la imposibilidad estadística que representa un accidente de avión, me recordé lo insignificante de cualquier existencia sobre la Tierra. Todo en un frustrado esfuerzo por desterrar el miedo de mi barriga. Finalmente fue el peso de la costumbre quien hizo el truco. Para septiembre ya no me sudaban las manos.

Hubo, sin embargo, un ritual que no abandoné, ni siquiera cuando ya sabía que no iba a temblar de angustia al acercarme a la sala de abordaje. La noche previa a los viajes, en casa, escribía una carta para María. En tres o cuatro páginas le contaba algo, cualquier cosa, le dejaba un poema en la página final, lo metía todo en un sobre que sellaba con cera, y se la entregaba antes de partir. Era un ritual amoroso, de esos detalles que sostienen la ternura. Pero era también otro ritual. Lo que confieso a continuación María no lo sabe (se enterará en un par de horas cuando lo lea aquí) y eso significa que nadie lo sabe: en esas cartas que le escribo antes de viajar pienso siempre una línea, una oración, que pueda servir como mis últimas palabras, que sea consuelo y compañía en caso de que el avión se caiga.

Cada carta que le escribí tiene una frase que es mi despedida, porque ante el terror de la muerte me tranquilizaba saber que había podido, de alguna manera, burlar su silencio al anticiparme a él.

Porque, claro, no le tengo miedo a montar en avión: le tengo miedo a morir. Y de eso va esto.

No me juzgo como una persona de temperamento particularmente morboso. Me dejan indiferentes los videos de colisiones en la vía, y jamás sentí la tentación de lo snuff en la adolescencia. Cuando en la vida paso cerca de un accidente me detengo sólo lo justo para verificar que ya alguien se esté haciendo cargo (tengo formación en primeros auxilios y si nadie está prestando ayuda me siento en la obligación de hacerlo). Así que cuando digo que pienso constantemente en la muerte no quiero que entiendan ninguno de los ejemplos anteriores.

Pienso en la muerte con respeto, y con asombro, y con misterio, y con miedo. La contemplo a la luz de mis lecturas, de la filosofía que estudio de cuando en vez, de la teología que aprendí por herencia y de la que exploré por curiosidad. La contemplo también en su realidad cotidiana: el marchitarse lento de una acacia, el ciclo de descomposición de las cáscaras de alimentos que composto, los cadáveres de abejas y de palomas que de vez en cuando veo mientras camino. No pasa un día sin que mi pensamiento y mi imaginación vayan, al menos un segundo, a su vera. En ocasiones siento que mi proceder responde a una obsesión malsana. Otras veces lo comprendo como una preparación necesaria: una tarea obligatoria en la búsqueda de la felicidad.

Ante ambas perspectivas posibles me decanto por preferir la segunda interpretación. En mi caso concreto pensar en la muerte es mejor que no pensar en ella. La certidumbre de mi finitud me conmueve y es capaz de sacarme de los estados de apatía en los que en ocasiones me sume la depresión. Comprender la absurdidad de mis acciones ante un destino inevitable de disolución no las desmotiva: las carga de libertad, y la angustia de un final cierto no me aleja del idealismo: lo refuerza en las características esenciales de su apuesta individual y colectiva.

Ante la presencia constante de la muerte me reafirmo en la necesidad de crear parentescos extraños que nos permitan recuperar refugios para vivir y morir bien sobre la Tierra. Y aunque a veces no tenga las fuerzas ni las energías suficientes para movilizarme en acciones concretas, no eludo la reflexión, y ahondo en lo que Donna Haraway ha legado en mí, que es ahondar en mi lectura, que es ahondar en mi extraña forma de vida.

Porque al afirmarme en el anterior objetivo necesariamente debo interrogarlo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de morir bien? Entre las respuestas que Haraway ofrece y las que yo mismo he meditado, aparece algo así (que no confunda la obviedad de los hallazgos, nadie puede negarnos el particular derecho y el singular gozo de descubrir el agua tibia):

1. Morir bien es no negar la presencia de la muerte en nuestra vida, hablar sobre ella, y fortalecer los rituales colectivos e individuales que giran alrededor del reconocimiento de nuestra finitud y la posibilidad de nuestra trascendencia.

2. Morir bien es no morir de hambre.

3. Morir bien es no morir de enfermedad tratable por que existan impedimentos en el acceso al tratamiento.

4. Morir bien es no morir por muerte violenta.

5. Morir bien es no morir en condiciones de aislamiento (que no es lo mismo que no morir en soledad).

6. Morir bien es no morir en desesperación.

En la enumeración anterior hay dos puntos (el 1 y el 5) que tienen que ver con la posibilidad de comunidades de cuidado, siendo la amistad la primera y más relevante. Hay un punto (el 6) que es mi posición frente al suicidio, cuya aura debe respetarse. Hay tres puntos (el 2, el 3 y el 4) que hablan de un compromiso político, garantías que deberíamos buscar ofrecernos como comunidad humana.

Como mapa de trabajo lo encuentro lo suficientemente claro para aplicarlo a mis decisiones cotidianas. ¿Qué de lo que elijo hacer con mis jornadas está contribuyendo a estas seis cosas? Este texto, por ejemplo, es puro 1. Mis meditaciones cotidianas son puro 6.

En 1997 se estrenó MIB, la primera película de la serie que ha derivado en lo que ha derivado con ese atentado al entretenimiento que es MIB: International. No recuerdo haberla visto en cine, aunque no descarto que hayamos ido en familia. Sé, eso sí, que la vi ese año o poco después, y que me impactó profundamente. Había algo de miedo, por supuesto, la imagen del insecto vestido en la piel de Edgar probablemente me causó pesadillas, pero al niño de ocho o nueve años que era en ese entonces la película le regaló, sobre todo, cosas en qué pensar.

Todavía hay momentos enteros que soy capaz de citar de memoria. “Me encantó el Capitán América, lo mejor de lo mejor, señor, con honores, está encantado así no tenga ni remota idea de qué estamos haciendo aquí” o “¿Puede decirme por qué creyó que la pequeña Tiffany merecía morir?” en la maravillosa escena de las pruebas de aptitud, “Hasta hace cinco minutos tú sabías que el ser humano estaba solo en el universo, imagina qué vas a saber mañana” y todo el discurso de K para convencer a J de aceptar el puesto. ¿Y cómo olvidar esa maravilla que nos regaló el doblaje y que dice “¡Malévolo cucarachón se nos puso sentimental!”?

Pero últimamente pienso mucho en otro momento. K y J han llegado a la joyería para buscar al Insecto-Edgar, y J lo descubre escapando en su carro de exterminador. Así que corre a la calle, saca el arma (el grillo), apunta, y dispara. El impacto de la explosión lo hace volar y falla el tiro, aunque deja un hueco gigante en la bodega de un camión. No se frustra ante ese fracaso, debe detener al Insecto-Edgar, si no lo hace un Crucero de Guerra arquiliano disparará contra la Tierra y la destruirá. Mientras se prepara para disparar nuevamente K lo detiene, y lo regaña. La gente los rodea con espanto y curiosidad. El secreto de la organización es lo principal, J no lo comprende. Lo principal es detener al insecto, ¿no? A fin de cuentas, de eso depende la vida de cada habitante del planeta. Entonces habla K, y me encantan esas líneas:

“Siempre hay un Crucero de Guerra arquiliano, o un rayo de la muerte coriliano, o una plaga intergaláctica que está a punto de erradicar toda la vida de este pequeño y miserable planeta, y la única forma de que estas personas puedan seguir adelante con sus felices vidas es que no sepan nada al respecto”.

Ahí está. La posibilidad de que la muerte, la muerte de todo, ocurra de un momento a otro causaría un pánico tal que la vida cotidiana quedaría descartada. Nadie podría seguir existiendo en tranquilidad si fuésemos conscientes de las amenazas que constantemente se ciernen sobre la vida en el planeta. Esa es la premisa que sustenta la existencia del secreto en Hombres de negro. Para vivir hay que ignorar que la vida está en riesgo.

Pienso últimamente en eso y en el Roy Batty de Ridley Scott, el replicante que se ve superado por su propio plazo vital cuando está enfrentando al blade runner contratado para desactivarlo, y cuyo último acto es salvarle la vida. Lo veo caer bajo la lluvia, abrazando una paloma blanca. Y nos mira, y dice:

“He visto cosas que no podrían creer. Naves de batalla en llamas sobre el hombro de Orión. He visto los rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.

He pensado en K, y en Roy Batty, y en la mosca que Marguerite Duras miró morir en su despensa, hace más de cuarenta años. “Se escribe para mirar morir una mosca. Tenemos derecho a hacerlo”.

Y he pensado, finalmente, en Abramowicz, ese poema de Jorge Luis Borges que Mario Aguiar nos presentó hace una década, y que volvió a enviarnos cuando le contamos que Julio se había suicidado: “porque sé que en la tierra no hay una sola cosa que sea mortal y que no proyecte su sombra”, y a esa sombra me encomiendo.

Cruceros de batalla arquilianos, naves en llamas, lágrimas en la lluvia, moscas en la pared. Sombras. Ensayos de la muerte. Pequeñas muertes cotidianas que me acompañan para comprender a la gran muerte.

Aquí de nuevo lo pequeño como espejo de lo grande.

La galaxia está en el cinturón de Orión.

(2025-01-26)

Pequeña balada

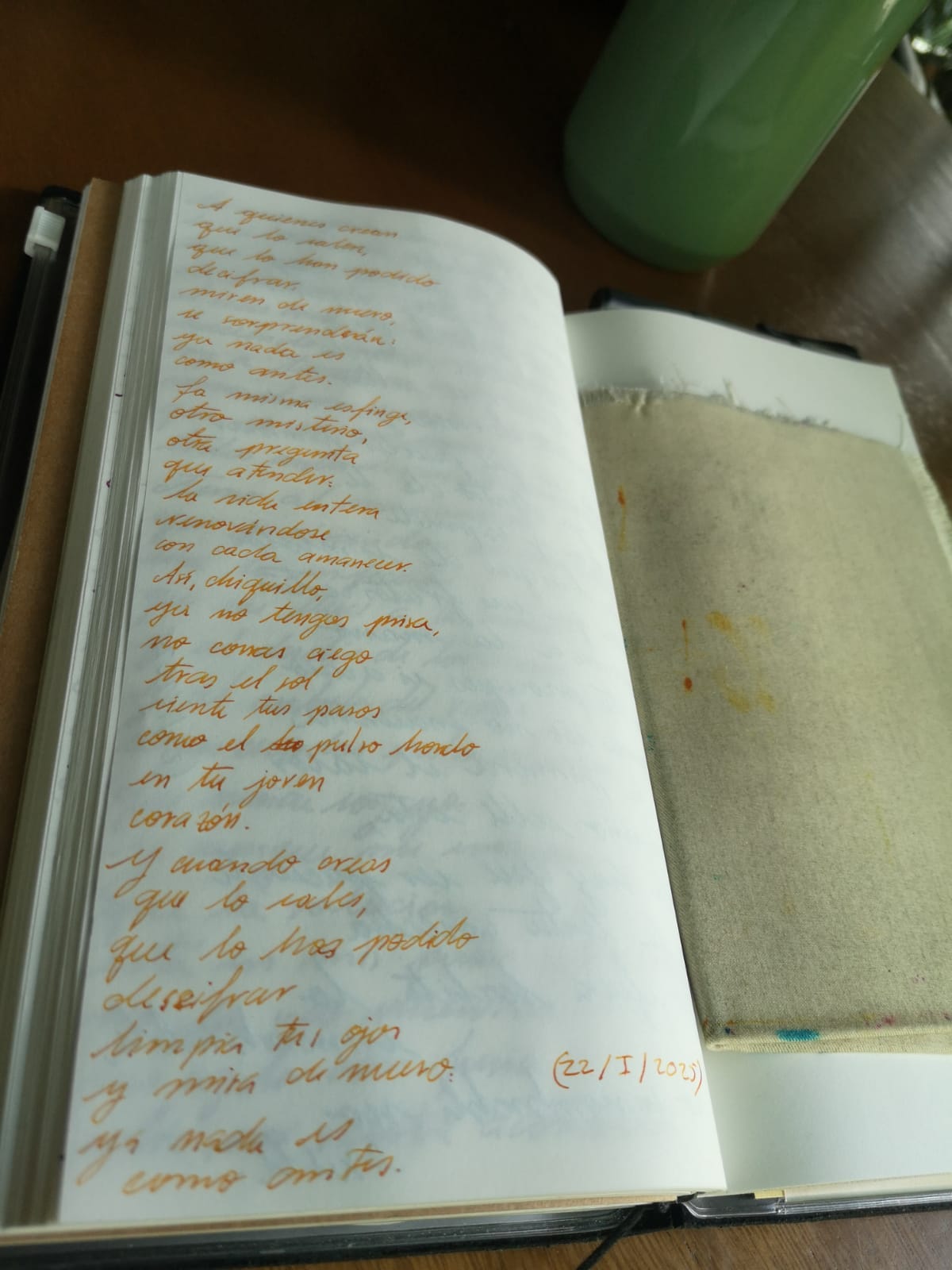

A quienes crean que lo saben, que lo han podido descifrar, miren de nuevo se sorprenderán: ya nada es como antes. La misma esfinge otro misterio, otra pregunta que atender: la vida entera renovándose con cada amanecer. Así, chiquillo, ya no tengas prisa, no corras ciego tras el sol, siente tus pasos como el pulso hondo en tu joven corazón. Y cuando creas que lo sabes, que lo has podido descifrar, limpia tus ojos y mira de nuevo: ya nada es como antes. (22-01-2025)

Procesos, reseñas y gratitud

A veces, cuando recuerdo mi vocación a la alegría, improviso canciones mientras existo. Canto cosas. Tengo una voz no dotada para el canto, y no sé nada de música, y mi oído escasamente afina. Pero tengo corazón. Luego, algunas de esas canciones, se me quedan, y las vuelvo estrofas de poemas. Les comparto esta intimidad porque es darle vida a la vida, la primera estrofa de la “Pequeña balada” que hay arriba, cantada antes de entrar a una reunión de trabajo en calle 8:

Esos son los procesos de la creación. Me gusta hablar de ellos, desmitificar, hacer cotidiano el crear cosas. Luego hablamos más al respecto.

Este año regresé a las redes donde reseño lo que leo y debuté en reseñar lo que veo. Una manera de llevar registro y de pensar y compartir, sin demasiada orfebrería en el proceso.

Aquí nos podemos leer en Letterboxd, para hablar de películas: https://letterboxd.com/bufoneremita/

Aquí nos podemos leer en Goodreados, para hablar de libros: https://www.goodreads.com/lucasvargassierra

Quiero terminar el correo de esta semana agradeciendo la presencia. Gracias por acompañarme, creo que finalmente empiezo a desovillarme. Gracias a los, las y les estudiantes que me escribieron dándome ánimo por lo de las materias en UPB. Gracias a quienes me han abrazado en el duelo. Gracias a quienes han creado conmigo.

¡Alegría!

Tu forma de ver el mundo y escribirlo me conmueven profundamente, gracias por compartir aquí.

Qué lindo cantas, amigo. Leyendote pensé que extraño leer tus apuntes o tus hilos sueltos semanales o diarios (cuando teníamos esa red de los trineos) pero me alegra tener este lugarcito desatrasador para oir ya germinadas tus apuntes. Abrazo y alegría.